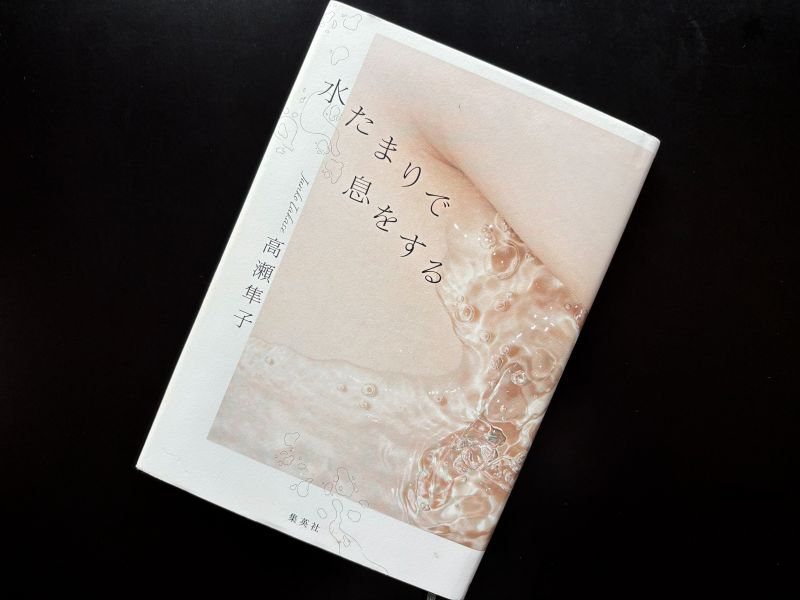

ある日、夫が風呂に入らなくなった。水道水のカルキが臭い、体に付くと痒くなるという。しばらくは様子を見ていた妻の衣津実だったが、そのうち夫の匂いが気になりはじめる。水道水を飲むことも避け始めた夫を見かねて、ミネラルウォーターで体を洗うことを薦めるのだが、それも寒いから嫌だと拒む始末。ある日、夫が雨に打たれて全身びしょ濡れになって帰宅するが、どうやら雨に濡れるのは気持ちが良いらしく、そのまま雨に濡れに出掛けてしまう。少しずつだが確実に壊れていく夫。二人はやがて川の水を求めて、妻の実家がある田舎に引っ越すのだが—

夫もだが、妻も確実に少しずつ壊れていくような気がする。風呂に入ることが出来なくなった夫、それを咎めることが出来ずに受け入れてしまう妻。閉塞感が確実に二人を包んでいく。そのきっかけは些細なことだったような気もするが、心が壊れていく可能性は、きっかけの大小ではなく、蓄積された何かなのだろう。

文体が軽く読みやすいのでサラサラと読めてしまうが、内容は少し重いと思う。登場人物が四人しかいないことも、社会との繋がりが希薄な世界を感じさせ、心の病の影をイメージしてしまった。