先週の土曜日、「小田原市いっせい防災訓練」が、行われました。これは小田原市全域で、大型災害を想定した防災訓練の事です。それぞれの地域に割り当てられた避難場所(最寄りの小学校や中学校)に避難を行い、そこにある防災倉庫内の物品の確認や、非常用トイレ・発電機などの使用方法を学びます。貯水槽が確保されている学校では、水の汲み上げ方法や運搬方法などの確認も行い、いざという時にスムーズに活用できるよう訓練が行われました。

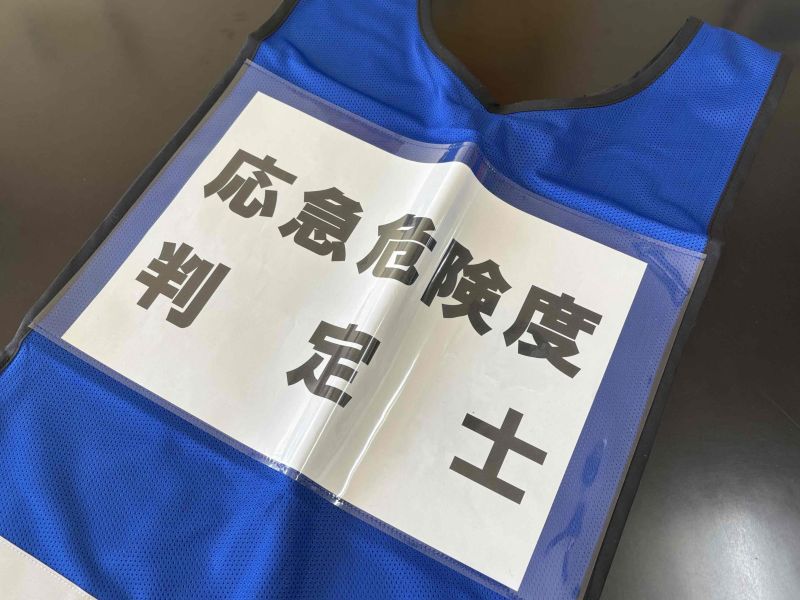

私はそれらの人たちとは別で、応急危険度判定士として参加してきました。災害時に避難する場所は、多くの場合最寄りの学校の体育館になるわけですが、そもそもその体育館が被災していないか? その体育館に避難しても良いのかを判断することが必要になり、その確認を行うのが「応急危険度判定士」という資格所有者です。

判定士の活動は点呼から始まり、原則二人一組で活動します。防災倉庫内に保管されている物品の確認や、建物状況を確認するためのチェックシートなどの確認。次に避難場所となる体育館を外部・内部の順にチェックし、安全を確認した上で避難場所として利用できる旨を明示して終了となります。その後は別棟の建物のチェックなどを行い、訓練を終了して散会しました。

訓練に参加して思うのは、判定士として活動する人の高齢化の心配。これに付随して自治会加入者の減少問題があります。実際の災害時には、年齢の高い方より若い方の方が動けるし、二次災害に巻き込まれるリスクも少ないと思います。ですが実際には若い判定士の登録が少なく、また資格を持っていても、判定活動には参加する意思がない方も多いようです。

小田原には約19万人の人が住み、住居数としては約10万戸ぐらいなのかと推察しますが、判定士として活動する意思を表示しているのは約50名。市役所の中にも資格所有者として活動する方が居ますが、それでも総勢100名にも満たないと思います。

災害発生時からしばらくすれば、他府県からの応援判定士が来る来てくれると思いますが、出来れば自分の住む自治会や、避難場所の被災状況確認ぐらいは、その地域に住む判定士が出来ると良いと思いました。どんなことでもそうですが、練習しておくことって大切ですからね。